Lehrkräfte sind oft der Meinung, dass Unterrichtsstunden oder Lektionen besonders einprägsam sein müssten, um langfristig wirken zu können. Die Logik dabei leuchtet ein: Wenn eine Unterrichtsstunde erinnerungswürdig war, so ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die darin gemachten Erfahrungen tatsächlich in das Langzeitgedächtnis der Beteiligten übergegangen sind. Um diese “Erinnerungswürdigkeit” zu erreichen, investieren Lehrkräfte so einiges und arrangieren u. a. spiel-, spaß- oder erlebnisorientierte Szenarien, um trockene Inhalte attraktiv zu machen und “aktives Lernen” “mit allen Sinnen” zu ermöglichen.

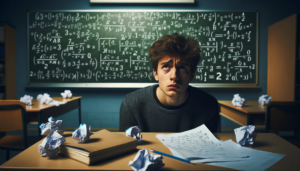

Ein Beispiel aus meiner eigenen Ausbildungspraxis mag dies anschaulich machen: Ein Lehrer hat sich vorgenommen, im Mathematikunterricht die Begriffe relative Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit erarbeiten zu lassen. Für seine oftmals wenig motivierte Lerngruppe greift er dazu einen Vorschlag aus dem Internet auf und gestaltet einen spielerischen, erlebnisorientierten Zugang, bei dem die Schüler selbst experimentieren sollen. Dazu müssen sie kleine Plastikflaschen unterschiedlich voll mit Wasser füllen und in Versuchsreihen jeweils 20 Bottle-Flips mit diesen Flaschen durchführen. Für die unterschiedlichen Füllungen notieren sie dann, wie oft der Bottle-Flip gelingt und leiten daraus die relative Häufigkeit sowie empirische Wahrscheinlichkeit eines Erfolges in Abhängigkeit von der Wassermenge ab.

Die Stunde nimmt bei ihrer Durchführung auch den vorgesehenen Verlauf. Nach einer kurzen Einleitung und Verteilen des Materials sind die Schüler mit voller Begeisterung bei der Sache. Überall ist große Geschäftigkeit zu sehen. Viele Schüler arbeiten mit erstaunlicher Ausdauer und zunehmenden Geschick daran, den Bottle-Flip immer sicherer durchzuführen. Man blickt in fröhliche und erregte Gesichter. Hier und da werden tatsächlich auch schon erste Strichlisten angelegt. Ganz von sich aus entwickeln die Schüler einen freundschaftlichen Wettbewerb: Wer von ihnen bekommt es am besten hin und wird “Bottle-Flip-Superstar”? Die Begeisterung ist so groß, dass der Lehrer etwa 10 Minuten vor Stundenende beherzt eingreifen muss, um die Aufmerksamkeit der Schüler zur ursprünglichen Frage nach relativer Häufigkeit und empirischer Wahrscheinlichkeit zurückzulenken. In den letzten Minuten erfolgt unter nun druckvollerer Moderation und in kühlerer Stimmung die Definition und rechnerische Bestimmung. In der anschließenden Reflexion zeigt sich der Lehrer “sehr zufrieden mit der lebendigen Stunde” und lobt die Motivation und Beteiligung der Schüler, die heute eine Menge – nicht nur Mathematik – gelernt hätten.

Das legt eine Frage nahe: Was genau haben die Schüler in dieser Stunde eigentlich gelernt? Waren es, wie erhofft, die Zusammenhänge von relativer Häufigkeit und empirischer Wahrscheinlichkeit und die Bedeutung dieser Begriffe? Oder ging es eher um die beste Technik beim Bottle-Flip, und um die Frage, wer “Bottle-Flip-Superstar” wird? Woran werden sich die Schüler langfristig erinnern?

Eine Nachverfolgung war in diesem Fall tatsächlich möglich. Zwei Jahre später erinnern sich alle Schüler noch an die “Bottle-Flip-Stunde”. Einprägsam war sie also ganz offenbar. Auf die Frage, worum es in dieser Stunde ging, antworten die Schüler jedoch: “Darum, wie man die Flasche erfolgreich flippt und wer es am besten kann.” “Und worum ging es mathematisch?” ” … ” Schweigen. Keine Rede von relativer Häufigkeit, empirischer Wahrscheinlichkeit, unterschiedlichen Füllmengen, Abhängigkeiten davon oder wenigstens von Statistik oder überhaupt von Mathematik.

Positiv ist: Die Schüler haben immerhin etwas behalten, an das sie sich gern erinnern. Bedenklich jedoch: Keine ihrer Erinnerungen hat etwas mit den fachlichen Intentionen zu tun. Sie erinnern sich an das Beiwerk, an die Kulisse, vor der die Mathematik spielen sollte, in der sie jedoch – man kann es wohl so sagen – als Fach untergegangen ist.

Eine solche Gefahr besteht immer, wenn ein (zu) großer Zirkus rund um den eigentlichen Kern eines Inhalts getrieben wird. Der Zirkus bleibt in Erinnerung, der Inhalt aber auf der Strecke. Diese Erfahrung haben viele Kolleginnen und Kollegen, ich eingeschlossen, gemacht, wenn wir Inhalte “erlebnisorientiert”, “aktivierend”, “mit allen Sinnen” etc. unterrichtet haben. Vielleicht ist sie auch Ihnen vertraut.

Falsche Folklore I

Es gibt eine weit verbreitete Folklore, die in diesem Zusammenhang gern bemüht wird. Sie geht etwa folgendermaßen:

Wir merken uns (angeblich!) 10 % von dem, was wir lesen, 20 % von dem, was wir hören, 30 % von dem, was wir sehen, 50 % von dem, was wir hören und sehen, 70 % von dem, was wir selbst sagen und 90 % von dem, was wir selbst tun.

Varianten hiervon – mit etwas anderen Zahlen oder Verben – sind ebenfalls im Umlauf. Gelegentlich wird die Aufzählung noch mit Hinweisen auf sogenannte “Lerntypen”, “Lerneingangskanäle” oder “Lernstile” ergänzt. Alle diese Behauptungen haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind einfach nicht von Erfahrungstatsachen oder Studien gedeckt, zum Teil sind sie auch schlicht widerlegt. Sie sind Mythen. Erwiesen ist hingegen die folgende Erkenntnis:

Memory is the residue of thought.

Dieser Satz stammt von Daniel T. Willingham, einem amerikanischen Kognitionspsychologen. Man kann ihn ungefähr so übersetzen:

Wir merken uns, worüber wir nachdenken.

Beim Lernen kommt es auf die Eingangsmodalitäten (Lesen, Hören, Sehen, Tun etc.) gar nicht an, sondern vielmehr auf den Inhalt und die Intensität der zugehörigen kognitiven Aktivitäten. Das steht im Einklang mit dem Modell, das wir in diesem Beitrag vom Vorgang des Denkens und Lernens entwickelt haben. “Memory is the residue of thought”, Erinnerung ist, was nach dem Denken übrig bleibt, ganz gleich, ob das Denken durch Lesen, Hören, Sehen oder Tun ausgelöst wurde. Willingham beschreibt diesen genauso einfachen wie einleuchtenden Sachverhalt sehr überzeugend in seinem lesenswerten Artikel “What Will Improve a Student’s Memory?” (englischsprachig). Empfehlenswert ist auch sein ebenfalls online zugänglicher Aufsatz “Ask the Cognitive Scientist: Students Remember … What They Think About” (englischsprachig).

Damit Schüler also lernen, kommt es nicht darauf an, sie “mit allen Sinnen” Erfahrungen machen zu lassen, sondern sie dazu zu bringen, über den Kern des Lerngegenstandes so intensiv wie möglich nachzudenken. Alles, was die Lernenden hiervon ablenkt, gehört auf den Prüfstand. Möglicherweise muss es beiseite geräumt werden, auch wenn es attraktiv erscheint und vielleicht Beliebtheitspunkte gewinnt.

Soll das heißen, dass Mathematikunterricht keinen Spaß machen darf? Nein, natürlich nicht. Motivation, Engagement sowie Freude am Lernen und am Erfolg in Mathe sind erstrebenswerte Ziele. Sie rangieren aber nicht vor den fachlichen Zielen. Der Mathematikunterricht muss sich keinem Popularitätswettbewerb stellen. Was wir vor allem anstreben sollten, ist, dass die Erfahrungen, die Schüler in unserem Unterricht machen, sich nicht in Oberflächlichkeiten erschöpfen oder durch Trivialitäten verwässert werden. Dazu ist die menschliche Aufnahme und Verarbeitungskapazität einfach zu gering und zu kostbar. Was mich sogleich zum nächsten großen Irrtum bringt …

Falsche Folklore II

Eine ähnliche Folklore wie um das Thema “Lernstile”, “Lerntypen” und “Lerneingangskanäle” hat sich in den letzten Jahrzehnten rund um die Frage gebildet, ob es möglich sein könnte, die biologischen Grenzen zu übersteigen und das knappe Arbeitsgedächtnis von Menschen mit bestimmten, ausgeklügelten Methoden zu erweitern. Tatsächlich dürfte man sich hiervon doch einigen Nutzen für den schulischen Zusammenhang (und nicht nur für diesen) versprechen. Studien zeigen, dass viele kognitive Leistungen, wie das Verstehen von Sprache, das logische Denken etc., von einer größeren Kapazität des Arbeitsgedächtnisses profitieren. Dies steht im Einklang mit unserer modellhaften Vorstellung des Denkens und Lernens aus diesem Beitrag: Je größer das Fassungsvermögen des Arbeitsgedächtnisses ist, umso mehr Ideen, Informationen, Fakten und Verfahren können dort gespeichert und gleichzeitig verarbeitet werden.

Es ist darum kein Wunder, dass es inzwischen eine Vielzahl von Angeboten gibt, die mit genau solchen Versprechungen und Trainingsprogrammen um Kunden werben. In vielen dieser Trainings geht es dann beispielsweise darum, sich Schritt für Schritt eine langsam wachsende Folge von Bildern, Mustern oder Blinksignalen einzuprägen und zu reproduzieren. Die Behauptung hierbei ist, dass man auf solche Weise sein Gedächtnis gut trainieren könne. Und tatsächlich erreichen einige Menschen in solchen “Spielen” nach einiger Zeit beeindruckende Punktzahlen und können mit viel Übung z. T. eine Folge mit über 20 Elementen im Kopf behalten.

Die wirklich wichtige Frage ist nun aber: Ist der Effekt eines solchen Trainings auf andere Bereiche übertragbar? Kann beispielsweise ein Schüler, der sich im Trainingsprogramm eine Abfolge von 20 Mustern merken kann, diese kognitive Leistung auf mathematische Zusammenhänge übertragen und etwa eine aus 20 Schritten bestehende Algebra-Aufgabe mit der gleichen Leichtigkeit lösen? Und allgemeiner: Profitieren Schule, Unterricht, Lernen und überhaupt unsere Alltagsbewältigung von solchen Programmen und Spielen zum Gedächtnistraining?

Diese Frage ist wissenschaftlich bereits ausführlich untersucht worden und hat eine klare Antwort erhalten: Leider nein.

In einer umfangreichen Meta-Studie kommen Forscher vielmehr zu dem Schluss, “dass Arbeitsgedächtnistrainingsprogramme offenbar kurzfristige, spezifische Trainingseffekte hervorrufen, die sich nicht auf Messungen der kognitiven Fähigkeiten in der ‘realen Welt’ verallgemeinern lassen. Diese Ergebnisse stellen die praktische und theoretische Bedeutung aktueller computergestützter Arbeitsgedächtnisprogramme als Methoden zum Training von Arbeitsgedächtnisfähigkeiten ernsthaft in Frage.”

Kein Mehrwert also. Für den schulischen Zusammenhang möchte ich aber noch hinzufügen, dass die Beschäftigung mit solchen Programmen nicht nur keine positiven Effekte hervorbringt, sondern sogar schädlich wirken kann – nämlich dann, wenn Schüler wertvolle Zeit auf solche fruchtlosen Spiele verwenden, die sie ansonsten genutzt hätten, um auf sinnvolle Weise Mathematik zu lernen.

Anstatt also vergeblich zu versuchen, das Arbeitsgedächtnis unserer Schüler zu trainieren, sollten wir im Unterricht lieber dafür sorgen, dass sie die begrenzten Kapazitäten regelmäßig mit solchen Inhalten füllen, die für ihr Lernen tatsächlich relevant sind. Was wir dabei akzeptieren müssen, ist die Tatsache, dass echtes Lernen leider anstrengend ist. Der Umbau im Kopf erfordert Energie. Zugleich ist er aber auf ganz eigentümliche Weise spannend und erfüllend.

Falsche Indikatoren für angeblich erfolgreiches Lernen

Denken und Lernen sind schwer zu bewerten oder zu messen. Das Bottle-Flip-Beispiel hat deutlich gemacht, dass Geschäftigkeit und Spaß offenbar keine zuverlässigen Indikatoren für echte Lernwirksamkeit sind. In der populären Diskussion über Unterricht wird diesen beiden Aspekten trotzdem eine sehr hohe (viel zu hohe) Bedeutung beigemessen. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Indikatoren, die in ähnlicher Weise überschätzt bzw. fehlgedeutet werden. Zum Beispiel (nach Robert Coe):

- Schüler sind geschäftig und arbeiten emsig.

- Schüler sind engagiert, motiviert und interessiert.

- Die Atmosphäre in der Klasse ist geordnet, ruhig und kontrolliert.

- Das Curriculum wird abgedeckt (d. h. den Schülern in irgendeiner Form präsentiert).

- Wenigstens einige Schüler liefern richtige Antworten und Ergebnisse, wobei außen vor bleibt, ob sie

- diese wirklich verstanden haben,

- diese selbständig reproduzieren könnten,

- diese nächste Woche (morgen?) wieder vergessen haben,

- die Antworten schon vorher kannten.

Es kann zwar durchaus sein, dass erfolgreiches Lernen stattfindet, wenn diese Indikatoren beobachtet werden. Das Gegenteil ist aber genauso möglich: Eine Klasse kann geschäftig, engagiert, motiviert und interessiert wirken (z. B. beim Bottle-Flipping) und trotzdem nichts oder nur Nebensächliches lernen. Die Indikatoren sind daher eher unbrauchbar, um die Lernwirksamkeit einer Unterrichtsstunde (letztlich also deren Qualität) zu beurteilen. Trotzdem werden sie vor allem in vielen offiziellen Evaluations- und Assessment-Instrumenten großflächig bei behördlichen “Qualitätsmessungen” oder “Schulinspektionen” benutzt. Ein viel besserer (aber unpopulärer) Indikator wäre z. B. ein einfacher Behaltenstest: Woran können sich Schüler nach dem Unterricht erinnern?

In erster Linie geht es darum, Schüler beim Lernen zu unterstützen. Wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, müssen wir erst einmal für uns selbst klären, was die Schüler aus unserem Unterricht tatsächlich mitnehmen können und sollen. Wir müssen unsere Planungen und Angebote dahingehend überprüfen, welche Denkgelegenheiten sie unseren Schülern bieten. Das dürfte förderlicher sein als bloß darauf zu achten, dass alle “beschäftigt” und “motiviert” sind.

Dann kommt es darauf an, aus Denkgelegenheiten echte Anstöße zu machen. Natürlich funktioniert das nicht so, dass wir die Schüler einfach auffordern, nun bitteschön mal nachzudenken, z. B. über die Bedeutung eines Lehrbuchtextes. Die wenigsten wissen, was sie dann tun sollen. Darum bringt es mehr, den Schülern eine möglichst konkrete, einfach zu verstehende Anweisung zu geben, die sie zum Denken anregt. Zum Beispiel: “Frage dich am Ende eines jeden gelesenen Satzes: ‘Warum?’ bzw. ‘Woher weiß man das?'” Schüler, die so vorgehen, erinnern sich nachweislich an deutlich mehr Inhalte als Schüler, die diesen Rat nicht befolgen. Auch hier gilt: Schüler merken sich, worüber sie nachdenken (müssen).

Selbstverständlich gibt es noch viele weitere, denk-, lern- und behaltensförderliche Umwälzungsstrategien, unter ihnen auch bestimmte, mehr oder weniger komplizierte Lese- und Textverarbeitungstechniken. Wir müssen sie in einem anderen Kontext diskutieren. An dieser Stelle hingegen nur noch ein letzter Hinweis: Was nicht gut funktioniert, sind leider die Techniken, die Schüler oft einsetzen, um sich auf Prüfungen vorzubereiten: den Lernstoff einfach nur wiederholt anschauen oder ihn bloß abschreiben. In beiden Fällen ist durch nichts garantiert, dass die Schüler während ihrer Geschäftigkeit wirklich über die Inhalte nachdenken. Deswegen noch ein letztes Mal auf dieser Seite:

Wir merken uns, worüber wir nachdenken.

Weitere Beiträge zu diesem Themenkreis

Ein Modell des Denkens und Lernens

Ein anschauliches Modell für die grundlegenden menschlichen Denk-, Lern- und Gedächtnisoperationen – und was es in der Praxis nützt

Anfänger denken und lernen anders

Denken, Lernen und Erinnern unterscheiden sich bei verschieden starken Schülern. Das hat Konsequenzen für die Unterrichtsarbeit.

Angst vor Mathematik

Über die Angst vor dem Fach Mathematik, die Auswirkungen auf das Denken und Lernen und den möglichen Umgang damit